Nell’anno scolastico 2009-2010 abbiamo partecipato al Concorso Regionale di Storia contemporanea con un lavoro sull’esodo istriano. Il gruppo era costituito da Chiara Barla, Federica Colò, Barbara Gazzera, Nicolò Oliva, Michela Torta, Elisa Turbil, Linda Verrelli e coordinato da Guido Ostorero. Il prodotto finale è stato un CD multimediale, premiato dalla Regione Piemonte.

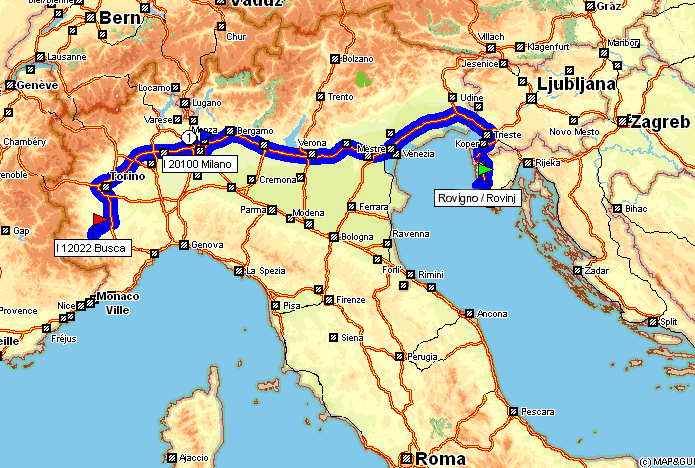

In occasione del giorno del ricordo vi propongo questa intervista di Eleonora Manzin, poetessa ed esule istriana. Eleonora Manzin è stata contattata nell’autunno 2009. Dopo aver letto i suoi libri e le sue poesie l’abbiamo invitata presso la nostra scuola, dove ci ha raccontato la sua infanzia in paese e la sua adolescenza a Rovigno, per poi delineare l’itinerario in Piemonte, a Busca e poi a Torino. Per scelta familiare si è poi trasferita a Giaveno, dove è vissuta fino a quando ci ha lasciati il 2 novembre 2015.

Nascita – Sono nata a Valle d’Istria, il 10 ottobre 1928, dove risiedeva già da tempo la mia famiglia. Abitavo in una grande casa costruita intorno al 1907, con la particolarità di avere un’incisione sopra la porta: “Giuseppe Gariboldi” nome di mio nonno, affiancato da una stella a cinque punte, simbolo di italianità. Chiamava anche “Anita” sua figlia, cioè mia madre, e quindi bastavano i nomi per capire quali simpatie avesse mio nonno, tanto che fu tra gli italiani che gli austriaci allontanarono dall’Istria durante la Prima Guerra Mondiale. Sotto il dominio dell’Austria mio nonno era diventato anti-austriaco, ma con l’arrivo del controllo italiano in Istria nonno Giuseppe rifiutò l’italianità a causa della dittatura fascista imposta.

Terra di vento e cicale – video lettura di Luisa Bonacina

Nel chiuso e silenzioso clamore

del mio febbrile pensare,

ricerco una irraggiungibile meta,

una ragione per tanta tenebra d’affanni

e per i sogni abbandonati

lungo i binari del destino.

Al tempo trascorso

ed alla mia natia Terra di mare, vento e cicale,

molti fili ancora mi legano.

Vorrei essere vela,

o forse nube

per andare là,

ed immedesimarmi nel morire del giorno,

nella terra che s’oscura

e nel tenero abbraccio della sera

Trasformazione dei rapporti tra le popolazioni slave e gli italiani – Prima dell’arrivo degli italiani in Istria nel 1920/21, i rapporti tra le popolazioni slave e gli istriani erano buoni, ma con il loro arrivo si spezzò questo equilibrio. Gli italiani iniziarono a compiere delle divisioni: le popolazioni slave da una parte, gli istriani dall’altra e chi non rispettava le regole incorreva in severe punizioni. Questa divisione fu prodotta dal fascismo, perché nella mente di chi comandava c’era questa separazione: via gli slavi per poter ripopolare l’Istria e la Dalmazia di italiani, ma le popolazioni rifiutarono questo nuovo tipo di vita e in molti cominciarono ad emigrare. Partì così anche la mia famiglia che si stabilì a Rovigno fino all’inizio dell’ esodo del 1946.

Indottrinamento dei giovani – Il fascismo cercò di agire già nella menti dei più giovani attraverso l’insegnamento e la trasmissione alla radio di canzoni di guerra. Ogni mattina nel giardino della scuola i ragazzi venivano radunati per cantare tutti insieme il canto di saluto al duce. Ero adolescente e come i miei coetanei apprendevo nella scuola e nella chiesa che le regole erano “Credere, obbedire, combattere”. Nel giugno del 1940 ero in vacanza dai nonni, come tutte le estati, quando vidi adunarsi gruppetti di persone in piazza per ascoltare la voce tonante di Mussolini, che entrava in guerra al fianco “dei fratelli tedeschi”. Sentendo le voci alterate degli uomini e le loro imprecazioni, dissentivo, pensavo che sicuramente avremmo vinto. La nostra patria era forte e invincibile, come ci diceva sempre la maestra: avevamo vinto in Africa, in Spagna, in Albania, avremmo vinto anche questa guerra.

Il nonno – Nel frattempo mio nonno, Giuseppe “Puccio” Gariboldi, che era rimasto a Rovigno con la moglie, venne catturato e portato in prigione, e successivamente trasferito in un campo di concentramento. I fascisti decisero di trasferire i prigionieri a Dachau, ma arrivati a Milano grazie all’aiuto delle crocerossine, che lasciarono il portellone del vagone aperto, nonno Giuseppe e altri tre compagni si buttarono giù dal treno mentre attraversava la pianura Padana. Di giorno per non essere trovati si nascondevano nei fienili e di notte camminavano per raggiungere Trieste. Nonno Giuseppe venne accolto a casa di mio zio per pochi giorni, cacciato poi dalla nuora fascista. Tornò così a Rovigno a casa di sua moglie, ma poco dopo venne di nuovo portato in prigione. La situazione di vita a Rovigno era diventata insostenibile, molte persone furono portate in carcere e successivamente, ritenute gravi le loro colpe, vennero buttate in Foibe. Mia nonna, persa così la speranza di rivederlo, decise di raggiungerci in Italia, a Trieste, dove si fermò fino alla fine della guerra, rientrando poi a Valle.

Arrivo – Dopo qualche settimana a Trieste, nel 1947, io e la mia famiglia siamo arrivati a Torino su uno sferragliante e lentissimo treno. Successivamente mio padre decise che era meglio trasferirsi a Busca. Nell’aprile del 1949 organizzammo un nuovo e definitivo trasferimento a Torino, anche perché la mamma lavorava nella Manifattura Tabacchi della città e per due anni aveva fatto la pendolare del fine settimana, lasciandoci sole, io e mia sorella Annamaria.

Le fotografie siglate ISTORETO 2010,

sono tratte dal sito dell’Istituto Storico

per la Resistenza di Torino e

risalgono agli anni Cinquanta

Accoglienza e alloggiamenti – All’arrivo a Torino fummo ospitati da dei nostri lontani parenti. La casa era grigia, un posto orribile, in cui alloggiavano altre famiglie con cui dovevamo divedere gli spazi. L’unica alternativa possibile era il campo profughi, ma mio padre escluse categoricamente questa possibilità. Ho Anche a Busca vivevamo in condizioni disagiate. L’appartamento era gelido e privo di acqua potabile, dovevo fare sette rampe di scale per arrivarci, poichè era ubicato all’ultimo piano di una vecchia filanda fatiscente. Qui la nostra vita scorreva monotona e solitaria, perché nostro padre si guadagnava da vivere girando il Piemonte a vedere gomme per biciclette e moto e nostra madre, che lavorava a Torino, si fermava durante la settimana nell’alloggetto, che una vecchia “madama” subaffittava e che era già stato il nostro precario punto di sosta quando eravamo arrivati a Torino nel gennaio del 1947. Una volta tornati a Torino, nell’aprile del 1949, ci venne assegnato dalla Commissione Alloggi del Comune un appartamentino in corso Quintino Sella, una specie di ex-cascina, una casa di ringhiera, in cui a ogni famiglia, indipendentemente dal numero dei componenti, venivano date due stanze, con i servizi igienici in comune. Noi eravamo comunque dei privilegiati, quando arrivammo nell’alloggio c’erano degli “abusivi”, che vennero sfrattati e se ne andarono imprecando, poveracci come noi.

Discriminazione – All’inizio la nostra permanenza a Torino fu breve e non avemmo contatti con la popolazione locale. A Busca invece l’impatto con la nuova realtà si rivelò più difficile è complesso di quanto noi avevamo previsto. Senza nessun punto di contatto con i nostri connazionali, ci sentivamo soli, abbandonati e stranieri in Patria. I cittadini di Busca ci scrutavano con un fare sospetto facendoci sentire giudicati. Ad ottobre, con l’inizio della scuola, la mia piccola sorellina ebbe un brusco impatto con l’ignoranza e la cattiveria umana. La sua insegnante, un’ex partigiana, ravvisava in lei, una probabile “nemica del popolo”.

Mio fratello iniziò l’anno scolastico 1947-48 a Cuneo dai Salesiani, che purtroppo non perdevano occasione per sottolineargli la sua condizione di studente povero, accolto a titolo gratuito nel loro istituto. Io andavo a trovare mio fratello qualche volta, la domenica pomeriggio, poi tornavo in bicicletta.

Anche le numerose compagne di lavoro aderenti al partito Comunista non perdevano occasione di sottolineare a mia madre la sua provenienza e appartenenza al gruppo di traditori di Tito e quindi della causa socialista.

Campi profughi – Il grande comprensorio delle casermette di borgo S. Paolo fu l’unico campo profughi da me saltuariamente visitato. Se pur marginalmente, riuscii a capire le grandi difficoltà e lo spirito di adattamento che erano necessari per condurre unesistenza equilibrata e dignitosa in questo luogo superaffollato e rumoroso. La suddivisione degli spazi vitali fra un gruppo familiare e l’altro in un primo tempo veniva effetcon coperte militari appese ad una corda tesa fra una parete e l’altra. Col tempo, i legittimi proprietari entrarono in possesso dei loro mobili, le coperte sparirono ed altre barriere posi ersero nell’illusione di dare una parven”di casa” ai pochi metri quadrati avuti in pred’uso da parte dello stato. La privacy persoe familiare fu annullata, però gli ospiti del campo possedevano ben poche cose in coeccettuata la loro provenienza. Dieci anni ed in alcuni casi quindici durò la permanenza all’interno dei campi profughi. E trascorso ormai un lunghissimo tempo da allora, oltre un cinquantennio, ma nel cuore della maggior parte dei giovani che vissero quella realtà fuori dal comune, è rimasto chiaro e nostalgico il ricordo degli amori, delle competizioni sportive, dei cori, tante e svariate furono le iniziative sulle quali contare per riuscire personalmente o in gruppo, ad accettare quel modo anomalo di condurre la vita. Noi, vivendo al di fuori di tale contesto, ci lasciavamo sedurre solo dalle manifestazioni più spettacolari e contestavamo nostro padre che aveva cercato per quanto gli era stato possibile di tenerci lontano da un nostro inserimento nel campo profughi: Anche se piccola, una casa noi l’abbiamo e, a tal proposito, riteniamoci fortunati”, ci ripeteva sempre, ma noi non eravamo dello stesso parere: ci sentivamo isolati e soli.

Lavoro – Mia madre aveva ottenuto il trasferimento dalla manifattura tabacchi di Rovigno a quella di Torino, e così ripreso il lavoro partiva da Busca lunedì mattina all’alba per poi tornare a casa il sabato nel tardo pomeriggio. Nostro padre pur di guadagnare qualche lira ottenne la licenza di venditore ambulante e con questa girava l’Italia Settentrionale vendendo gomme da bicicletta e motociclo, ma i proventi di questo umile lavoro erano pressoché irrisori. Successivamente venne assunto dalla Fiat, ottenendo finalmente uno stipendio più consistente. L’impiego attendeva mia sorella alla conclusione del ciclo di studi, mentre io entrai a far parte del mondo del lavoro un po’ più tardi, dopo aver conseguito un diploma di specializzazione.

Inserimento –Lavoro e integrazione andarono di pari passo e solo attraverso questo abbinamento una gran parte di noi riuscì a contenere la nostalgia. Con i proventi del lavoro il nostro appartamento fu ammobiliato dignitosamente, ed il futuro, ora, ci appariva meno difficile da affrontare. Tutto ciò che avvenne dopo, matrimoni, nascita di figli, morti, fa parte dello svolgersi naturale del gomitolo della vita.

Giaveno – Da sposata andai ad abitare in corso Sebastopoli e per una stravaganza di mio marito, ci spostammo definitivamente a Giaveno, dove nel 1972 abbiamo costruito la nostra casa. Io non ho mai più pensato di tornare a vivere nella mia terra natia, ho qui la famiglia e poi la nostra casa non c’è più, come le altre dei profughi è andata ai nuovi arrivati. Ci ritornavo regolarmente per qualche settimana di vacanza, in campeggio, perché allora ero giovane. Adesso temo sia un’emozione troppo forte per il mio cuore stanco. Ho scritto racconti e poesie e in particolare il libro “Tempo di Lupi” perché volevo lasciare impressa nella memoria delle persone la mia storia. …….. Per ricordare…